3月1日至2日,聾人工學院青年志愿者宣講團以一場別開生面的精神宣講與環保實踐行動����,掀起了一股“無聲力量”的熱潮。

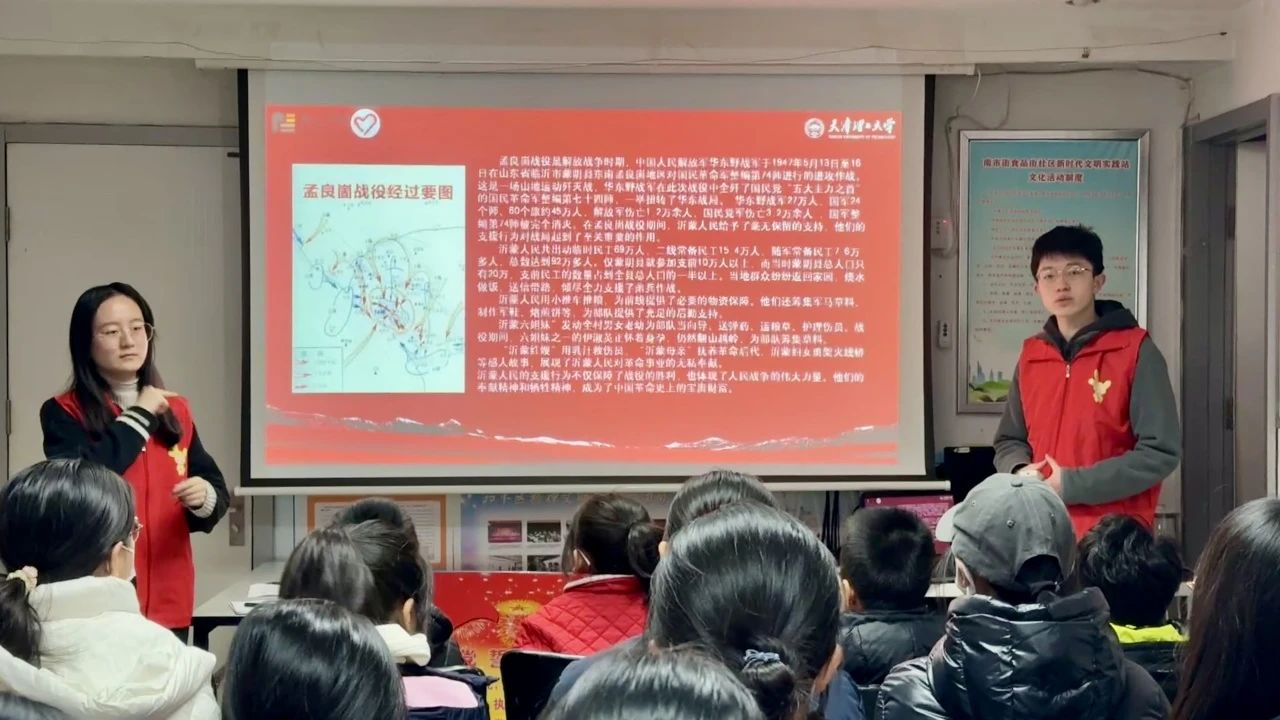

手語為橋:紅色精神“看得見”的傳承。3月1日�����,學院聽障大學生志愿者們以“無聲課堂”打破傳統宣講邊界,通過精準流暢的手語演繹、圖文并茂的展板展示及口語同步解說,將“水乳交融����、生死與共”的沂蒙精神具象化呈現���。從“沂蒙紅嫂”乳汁救傷員的經典故事�����,到當代沂蒙工匠的匠心傳承�����,青少年們跟隨手語節奏學習“支前”“擁軍”等詞匯,并在“手語接龍”環節共同拼出“沂蒙精神永放光芒”的立體宣言。

以行踐知:無聲搭檔書寫綠色擔當��。志愿團隊深入社區開展環保實踐。聽障大學生與青少年結成“無聲搭檔”���,通過筆談、手勢與眼神默契配合,高效完成垃圾清理、分類投放等任務。活動現場����,身著紅馬甲的志愿者手持工具進行細致清掃�����。社區居民紛紛表示,他們彎腰撿拾的不只是垃圾�����,更是用行動詮釋的責任���?��;顒永塾嬊謇砩鐓^道路1公里,分類處理垃圾50余公斤����,展現出“無礙溝通”背后的責任擔當��。

創新模式:特殊教育與志愿服務的雙向賦能�����。此次活動首創“紅色基因+綠色實踐”立體教育模式��,通過手語打破溝通壁壘,讓志愿精神在“無聲”與“有聲”的世界間形成共振。

據悉�����,聾人工學院持續將特殊教育優勢轉化為社會服務動能,讓每一份無聲的熱忱都成為城市文明的增量,讓聽障大學生志愿者作為服務主體,成為社會進步的溫度計與助推器�����,助力殘健共融與社會治理同頻發展����。